Das sind die ältesten Deutschen Jahrgangsrekorde

Der Jahresbeginn leitet traditionell auch die Jagd nach neuen Deutschen Altersklassenrekorden ein, denn zum Stichtag am 1.Januar rutschen alle Nachwuchstalente jeweils in eine neue Altersklasse. Während im zurückliegenden Jahr zahlreiche Bestmarken neu aufgestellt wurden, bestehen einige schon seit mehreren Jahrzehnten. Grund genug, mal einen Blick auf die ältesten Deutschen Altersklassenrekorde zu werfen.

Insbesondere bei den Herren wurden in den vergangenen Jahren einige Altersklassenrekorde, die zuvor etwa vier Jahrzehnte lang bestand hatten, gebrochen. Während Rainer Henkel weiterhin den ältesten Altersklassenrekord hält, scheinen die zahlreichen Bestmarken von Schwimm-Legende Michael Groß besonders schwer zu unterbieten zu sein.

Bei den Damen taucht der Name Petra Schneider am häufigsten auf. Die langezeit älteste Bestmarke wurde 2021 von Alina Baievych über die 200m Schmetterling in der AK12 geknackt, die damit den Rekord von Nicole Hesse aus dem Jahr 1979 ablöste. Alle anderen in dieser Übersicht auftauchenden Rekorde führten auch schon vor zehn Jahren das Ranking an.

In der offenen Klasse wird der "Uralt-Rekord" aktuell ebenfalls von Petra Schneider gehalten, die diesen 1982 über die 400m Lagen auf der Langbahn in 4:36,10 Minuten aufstellte. Es ist der einzige Deutsche Rekord, der noch aus dem letzten Jahrhundert stammt.

Die ältesten Deutschen Jahrgangsrekorde bei den Herren:

|

Datum |

Strecke |

Bahn |

AK |

Schwimmer |

Zeit |

|

04.08.1979 |

1500m Freistil |

50m |

15 |

Rainer Henkel |

15:40,66 |

|

11.09.1981 |

200m Schmett. |

50m |

17 |

Michael Groß |

1:59,19 |

|

22.07.1982 |

200m Freistil |

50m |

18 |

Michael Groß |

1:47,87 |

|

27.11.1982 |

200m Freistil |

25m |

18 |

Michael Groß |

1:44,50 |

|

22.07.1983 |

200m Freistil |

50m |

18 |

Michael Groß |

1:47,87 |

|

26.08.1983 |

200m Schmett. |

50m |

18/19 |

Michael Groß |

1:57,05 |

|

18.08.1985 |

1500m Freistil |

50m |

13 |

Torsten Wilhelm |

16:33,81 |

|

09.08.1996 |

200m Rücken |

50m |

16 |

Sebastian Halgasch |

2:03,72 |

|

14.12.2002 |

50m Rücken |

50m |

12 |

Johannes Kelle |

28,96 |

|

20.12.2002 |

800m Freistil |

50m |

12 |

Paul-Philipp Drobny |

9:16,04 |

Die ältesten Deutschen Jahrgangsrekorde bei den Damen:

|

Datum |

Strecke |

Bahn |

AK |

Schwimmerin |

Zeit |

|

14.07.1979 |

400m Freistil |

50m |

12 |

Trixi Kubin |

4:33,83 |

|

23.07.1980 |

100m Rücken |

50m |

15 |

Rica Reinisch |

1:00,86 |

|

26.07.1980 |

400m Lagen |

50m |

17 |

Petra Schneider |

4:36,29 |

|

27.07.1980 |

200m Rücken |

50m |

15 |

Rica Reinisch |

2:11,77 |

|

04.07.1981 |

200m Lagen |

50m |

17 |

Ute Geweniger |

2:11,73 |

|

09.01.1982 |

400m Lagen |

25m |

19 |

Petra Schneider |

4:33,65 |

|

10.01.1982 |

1500m Freistil |

25m |

19 |

Petra Schneider |

15:43,31 |

|

01.08.1982 |

400m Lagen |

50m |

19 |

Petra Schneider |

4:36,10 |

|

03.08.1982 |

100m Rücken |

50m |

16 |

Kristin Otto |

1:01,30 |

|

07.08.1982 |

200m Rücken |

50m |

16 |

Cornelia Sirch |

2:09,91 |

Bild: Tino Henschel

Aussie-Nationalmannschaft reist für Trainingslager nach Darmstadt

Die Stadt Darmstadt erwartet in diesem Sommer hoher Besuch: Die australische Nationalmannschaft reist für ein mehrwöchiges Trainingslager nach Hessen, um sich dort bestmöglich auf die Commonwealth Games vorzubereiten.

Vom 11. bis 22. Juli werden die Schwimmer*innen aus Australien in Darmstadt zu Gast sein, um dort die unmittelbare Wettkampfvorbereitung für die Commonwealth Games zu absolvieren. Die Commonwealth Games werden Ende Juli im schottischen Glasgow ausgetragen. Als Trainingsbecken stehen der Aussie-Nationalmannschaft das Darmstädter Nordbad sowie das DSW-Freibad zur Verfügung.

„Der Besuch der australischen Schwimm-Nationalmannschaft ist eine große Auszeichnung für Darmstadt und betont die hervorragende Zusammenarbeit von Stadt, Vereinen und Partnern. Solche internationale Trainingscamps stärken unseren Sportstandort, begeistern den Nachwuchs und zeigen, dass Darmstadt optimale Bedingungen für Leistungssport auf höchstem Niveau bietet“, betont der Darmstädter Oberbürgermeister und Sportdezernent Hanno Benz.

Die Commonwealth Games sind Olympia-ähnliche Titelkämpfe, bei denen alle vier Jahre Länder wie Australien, Kanada, Großbritannien, Neuseeland, Südafrika und weitere Nationen und Territorien, die dem britischen Commonwealth angehören, in zahlreichen Sportarten gegeneinander antreten. In einem Jahr wie 2026, wo keine Schwimm-Weltmeisterschaften stattfinden, kommt den Commonwealth Games eine besonders große Bedeutung zu.

Jahresauftakt für Elendt, McIntosh, Marchand und Co. in Austin

Das neue Jahr 2026 ist erst knappe zwei Wochen alt, da steht mit der Pro Swim Series in Austin (Texas) bereits ein erster hochkarätig besetzter Wettkampf an, bei dem sich zahlreiche Weltmeister*innen des vergangenen Jahres miteinander messen – darunter auch Anna Elendt.

Ausgetragen auf der 50m Bahn findet die Pro Swim Series von Mittwoch bis Samstag (14. bis 17. Januar) in Austin statt. Neben großen Teilen des US-amerikanischen Nationalteams um Katie Ledecky, Caeleb Dressel, Bobby Finke und Jack Alexy, sind auch zahlreiche internationale Topstars mit von der Partie. Die deutsche Weltmeisterin Anna Elendt wird in ihrer amerikanischen Heimat die 50m und 100m Brust bestreiten. Über beide Strecken führt Elendt die Starliste jeweils mit der schnellsten Meldezeit an. Mit Maxime Grousset und Daniel Wiffen sind neben Anna Elendt noch weitere Goldmedaillengewinner der letzten Kurzbahn-EM in dieser Woche am Start.

Ebenfalls ihren Heimvorteil nutzen könnte die Trainingsgruppe von Star-Coach Bob Bowman, die unter anderem Summer McIntosh, Léon Marchand, Regan Smith und Shaine Casas ins Rennen schickt. Angesichts der zahlreichen hochdekorierten Aktiven könnte die Pro Swim Series in Austin bereits zu diesem frühen Jahreszeitpunkt entscheidende Richtzeiten für das kommende Schwimmjahr 2026 setzen.

Hier gibt es die gesamte Startliste: Psych Sheet Pro Swim Serien Austin 2026

Bild: Speedo | Wade

Übungen für die volle Körperkontrolle

Im Wasser bewegen wir uns in einem für den Menschen untypischen Element. Als Landgänger sind wir es gewohnt, stets festen Boden unter den Füßen zu haben, doch beim Schwimmen sieht das natürlich ganz anders aus. Für Stabilität müssen wir hier selbst sorgen und dafür sind mehrere Faktoren wichtig. Zum einen das Gefühl dafür, was unser Körper eigentlich gerade anstellt. Zum anderen die Fähigkeit, vor allem in der Körpermitte Spannung aufzubauen, damit die emsige Arm- und Beinarbeit auch in Vortrieb umgesetzt werden kann und nicht verpufft. Das muss natürlich trainiert werden und es lohnt sich, Zeit in Körpergefühl und Körperstabilität zu investieren. Auch für diesen Zweck haben wir euch einige hilfreiche Übungen zusammengestellt.

Sculling, Sculling, Sculling

Das Wasser richtig greifen, es spüren und somit stets für richtig guten Abdruck sorgen – um genau das zu trainieren, sind „Sculling“-Übungen aus dem Training nicht mehr weg zu denken. Bei diesen Übungen erzeugen wir Vortrieb nur dadurch, dass wir unter Wasser mit den Armen wedeln bzw. „rudern“, wie die wörtliche Übersetzung von Sculling lautet. Es gibt etliche Variationen und sie helfen uns dabei das richtige Gefühl für den Abdruck und unseren Körper zu bekommen. Eine herausfordernde Übung könnt ihr auf dem Bild erkennen. Dabei haben wir die Knie zum Körper angezogen und befinden uns im Wasser quasi in einer Hock-Position. Mit den Armen an der Seite scullend sorgen wir nun für Vortrieb. Bei dieser Übung kann ergänzend auch ein Schnorchel eingesetzt werden. Wie das ganze in der Praxis aussieht, könnt ihr euch auch anschauen, wenn ihr dem QR-Code folgt.

Bottlekick

Diese Übung für die Körperstabilität hat uns Coach Mark Jayasundara wärmstens empfohlen. Beim Bottlekick schwimmen wir in Rückenlage Delphinkicks und halten dabei mit den gestreckten Armen eine Trinkflasche jeweils an den äußeren Enden der Flasche – daher auch der Name „Bottlekick“. Die Flasche halten wir leicht über der Wasseroberfläche. Probiert es mal aus – dafür ist gute Körperstabilität gefragt. Wenn die Flasche nämlich zu hoch gehalten wird, dann wird die Übung zum „Überlebenskampf“, wie es Mark selbst es so schön ausdrückt. Dieser Drill ist sehr intensiv, er fordert Bauch- und Rumpfmuskulatur und wir profitieren universell, egal was unsere Hauptlage ist, von dieser Übung.

Volle Kraft zurück

Beim Schwimmen versuchen wir so schnell wie möglich vorwärts zu kommen, stets mit dem Kopf voraus. Doch wie sieht das Ganze aus, wenn wir es mal in die andere Richtung probieren, also fußwärts? Rückwärts schwimmen kann als Übung in allen Schwimmarten eingesetzt werden und erfordert mächtig Körperspannung. Denn während normalerweise unsere Beine mit Kicks dafür sorgen, dass die untere Körperhälfte nach oben kommt, kann die Beinarbeit beim Rückwärtsschwimmen nur punktuell genutzt werden (sonst erzeugen wir schließlich Vortrieb in die falsche Richtung). Die drei wichtigen „K“ fürs Schwimmen, also Koordination, Körpergefühl und Körperspannung werden mit diesen Übungen trainiert.

Die Welle rückwärts

Für alle, die das Rückwärts schwimmen schon gemeistert haben, gibt es natürlich noch eine Steigerung: Die Welle rückwärts. Dabei schwimmen wir mit einer Wellen- bzw. Delphinbewegung unter Wasser in Fußrichtung. Dazu stoßen wir uns mit den Händen unter Wasser von der Beckenwand ab und versuchen diesen Schwung in eine Wellenbewegung mitzunehmen, die wir vor allem aus dem Rumpf und der Hüfte erzeugen. Ein Beispiel dafür findet ihr mal wieder, wenn ihr dem QR-Code folgt. Und auch hierfür gibt es natürlich eine nächste Stufe: Versucht doch mal, die Welle auf der Seite liegend zu schwimmen. Das ist eine zusätzliche Herausforderung für die Koordination. Auf dem Bild könnt ihr sehen, wie es gemacht wird.

Einseitig mit Paddles und Flossen

Flossen und Handpaddles gehören zur Standardausrüstung für das Training. Mit ihnen kann man an Kraftkomponenten aber auch an der Technik arbeiten. Wir stellen euch hier eine Übung vor, die speziell dem Timing für Kraul- bzw. Rückenarmzug und -beinschlag dient. Dabei schnallt ihr die Tools jeweils nur an eine Seite, sprich ihr schwimmt nur mit einem Paddle und einer Flosse. Das kann in zwei Varianten gemacht werden: Entweder mit beiden Tools auf der gleichen Körperseite oder genau auf der gegenüberliegenden Seite. Mit dieser Übung könnt ihr spüren, welche Phase des Armzugs parallel zu welchem Kick gemacht wird bzw. das Timing dafür erfühlen. Wenn das Wassergreifen im selben Moment erfolgt, wie der Kick auf dieser Seite, dann passt es. Auch zu dieser Übung haben wir ein Beispielvideo parat.

Rotieren mit Pullbuoy

Bei dieser Übung liegen wir gestreckt auf der Wasseroberfläche und haben einen Pullbuoy zwischen den Beinen. Aus dieser gestreckten Position heraus versuchen wir nun um die eigene Körperlängsachse zu rotieren und zwar nur durch Veränderung der Körperspannung. Wichtig ist dabei, dass wir keinen Knick in der Hüfte machen, sondern gerade bleiben. Auch mit dieser Übung arbeiten wir an den Elementen Körperspannung und Körperstabilität. Am Anfang mag dieser Drill recht ungewohnt sein, vor allem, wenn das Gesicht im Wasser liegt und es mit der Drehung nicht richtig klappen will. Aber nach ein paar Versuchen hat man schnell den Dreh raus – im wahrsten Sinne des Wortes.

Dieser Artikel erschien in der Winterausgabe 2023 des swimsportMagazine in der ihr 50 tolle Übungen für euer Training findet.

Alle noch verfügbaren Ausgaben der Zeitschrift für den Schwimmsport können im großen swimsportMagazine-Paket bestellt werden. Zum Sonderpreis erwarten euch hier mehr als 1500 Seiten geballtes Schwimmwissen --> Das swimsportMagazine-Paket

Olympia 2036/40 in Deutschland: Hier könnte geschwommen werden

Die Ausrichtung möglicher Olympischer und Paralympischer Spiele in Deutschland ist zurzeit noch mit vielen Fragezeichen bestückt. In welchem Jahr soll Olympia überhaupt nach Deutschland kommen? 2036, 2040 oder doch erst 2044? Und welche Stadt bzw. Region könnte die Spiele ausrichten?

Aktuell ziehen mit München, Hamburg, Berlin und Rhein-Ruhr vier deutsche Städte und Regionen eine Olympiabewerbung in Erwägung. Bevor der Deutsche Olympische Sportbund im Herbst diesen Jahres eine endgültige Entscheidung über den deutschen Olympiakandidaten treffen möchte, wurden bereits entsprechende Konzepte ausgearbeitet, die unter anderem Aufschluss über die geplanten Sportstätten geben. So lohnt sich schon jetzt ein Blick darauf, wo bei möglichen Olympischen und Paralympischen Spielen in Deutschland geschwommen werden könnte.

München

Mit gut 18.000 Plätzen soll ein temporäres Schwimmbecken in der Freisinger 'Munich-Arena' in der Nähe des Münchener Flughafens gebaut werden. Die 'Munich-Arena' soll unabhängig der Olympiabewerbung voraussichtlich 2029 fertiggestellt werden und als Mehrzweckarena für Konzerte und andere Großevents dienen.

Die Freiwasser-Wettbewerbe würden voraussichtlich im Starnberger See stattfinden – ebenfalls vor einer großen Kulisse mit 15.000 Zuschauenden.

Hamburg

Auch in Hamburg ist ein temporäres Wettkampfbecken vorgesehen. Dieses soll im Volksparkstadion – Heimstadion des HSV – entstehen, wo bis zu 60.000 Schwimmfans Platz hätten. Eine Rekordkulisse!

Für die Freiwasser-Rennen soll indes die Außenalster im Hamburger Stadtzentrum genutzt werden.

Berlin

Die Berliner Olympiabewerbung – die neben der Hauptstadt noch zahlreiche andere Bundesländer mit einbezieht – sieht vor, die Schwimm-Wettbewerbe auf dem Gelände des Sportforums durchzuführen. Nähere Details zur Errichtung eines Olympia-konformen Schwimmbeckens sind jedoch nicht bekannt, aber die bestehende Schwimmhalle erfüllt die entsprechenden Anforderungen nicht.

Die Regattastrecke in Grünau steht als geplanter Austragungsort für das Freiwasserschwimmen im Konzept. Aber auch die renommierte SSE geht nicht leer aus: Hier sollen Wasserball, Wasserspringen und Synchronschwimmen stattfinden.

Rhein-Ruhr

Nach der erfolgreichen Durchführung der Universiade im vergangenen Jahr, möchte die Region Rhein-Ruhr nun den nächsten Schritt wagen. In der Veltins Arena Gelsenkirchen, wo neben Fußballspielen und Konzerten auch jährlich ein Biathlon-Rennen ausgetragen wird, soll ebenfalls ein temporärer Schwimmbecken entstehen. Auch hier wäre für eine Rekordzahl von 60.000 Zuschauenden Platz.

Für die Freiwasser-Wettbewerbe ist ein Ortswechsel nach Köln vorgesehen – genauer gesagt an den Fühlinger See.

Was alle vier Konzepte gemeinsam haben ist die Nutzung von bestehender Infrastruktur und die Errichtung temporärer Wettkampfbecken. So sollen Kosten gespart und die Spiele möglichst Nachhaltig gestaltet werden. Der Blick auf die geplanten Zuschauerzahlen verrät zudem, dass dem Schwimmsport bei möglichen Olympischen und Paralympischen Spielen in Deutschland eine bemerkenswert hohe Bedeutung zugewiesen wird.

Doch der Weg dahin ist noch lang: Bis der DOSB im Herbst über eine deutsche Olympiakandidatur abstimmt, stehen vielerorts noch Volksentscheide an – wie in München bereits geschehen. Und auch aus den internationalen Reihen gibt es zahlreiche Interessenten, das größte weltweite Sportereignis 2036, 2040 oder 2044 auszurichten.

Adrian, Kromowidjojo und Cseh in die 'Swimming Hall of Fame' aufgenommen

Die internationale 'Swimming Hall of Fame' hat traditionell zum Jahresbeginn neue Ehrenmitglieder aufgenommen. Dazu zählen mit Nathan Adrian, Ranomi Kromowidjojo und Laszlo Cseh drei absolute Topstars, die in den zurückliegenden Jahren ihre Karriere beendet haben.

Die Aufnahme in die 'Hall of Fame' des Schwimmsports würdigt die herausragenden Erfolge der ausgewählten Aktiven. Der US-Amerikaner Nathan Adrian gewann während seiner eindrucksvollen Laufbahn insgesamt acht olympische Medaillen, fünf davon Gold. Seinen größten Einzelerfolg feierte Adrian 2012 mit seinem Olympiasieg über die 100m Freistil. Hinzu kommen 19 Medaillen bei Weltmeisterschaften in den Jahren zwischen 2008 und 2019.

Auch die niederländische Top-Sprinterin Ranomi Kromowidjojo zählt zu den fleißigsten Titelsammelerinnen der letzten Jahre. Insgesamt konnte sie vier olympische Medaillen sammeln, darunter Doppelgold über 50m und 100m Freistil in London 2012. Kromowidjojo war zudem die erste Frau, die ohne Hightech-Anzug die Marke von 53 Sekunden auf 100m Freistil knacken konnte.

Als langjähriger Rivale von Michael Phelps und Ryan Lochte feierte auch Laszlo Cseh große Erfolge. Sechsmal stand der ungarische Starschwimmer bei Olympischen Spielen auf dem Podium, auch wenn ihm olympisches Gold in seiner bemerkenswerten Medaillenbilanz fehlt. Neben zwei Weltmeistertiteln gewann Cseh insgesamt 16 Medaillen bei Titelkämpfen auf der Weltbühne.

Auch der niederländische Olympiasieger Ferry Weertman wurde in der Kategorie Freiwasserschwimmer in die 'Hall of Fame' aufgenommen. Weertman hatte nach seinem Olympiatriumph 2016 auch im Folgejahr WM-Gold gewonnen und somit als erster Freiwasserschwimmer das Golddoppel perfekt gemacht.

Die feierliche Zeremonie, in der die neuen Mitglieder der 'Swimming Hall of Fame' geehrt werden, wird im Mai in Fort Lauderdale stattfinden.

Bild: Archiv

International Swimming League kündigt Comeback an

Vor gut vier Jahren war es plötzlich still geworden um die International Swimming League (ISL). Nun soll es noch in diesem Jahr zu einer Neuauflage der teambasierten Profiliga kommen.

Mit den Worten "Die ISL kommt zurück" kündigte Kommissionsmitglied Ben Allen das geplante Comeback der ISL an. "Wir haben hinter den Kulissen intensiv an dem nächsten Kapitel für die ISL gearbeitet. Große Ambitionen, Athlet*innen zuerst, und ein erneuter Fokus auf die Fans.", verkündete die ISL zuletzt in den sozialen Medien. Nach drei erfolgreich durchgeführten Auflagen, wurde die vierte ISL-Saison 2022 aufgrund der Nachwirkungen der Corona Pandemie und dem Kriegsbeginn in der Ukraine abgesagt und seitdem nicht wieder aufgenommen.

Bis jetzt: Geplant sei die Neuauflage der ISL bereits im kommenden Herbst, aber auch ein Starttermin in 2027 wird aktuell in Erwägung gezogen. Zudem soll es einige wichtige Veränderungen geben, insbesondere was die Finanzierung der Profiliga betrifft. So soll ein zukünftiges Finanzierungsmodell primär auf Sponsorengeldern und Medien-Kooperationen beruhen – anstelle von einzelnen Großinvestoren. Für die erste Saison sind sieben Wettkämpfe geplant, die sich über Nordamerika, Europa und Asien erstrecken sollen. Attraktiv ist die ISL für die Aktiven neben dem Teamgeist vor allem auch aufgrund der hohen Preisgelder. Für diese hat die ISL in den vergangenen Jahren jedoch auch viel Kritik eingefahren, da sich die Auszahlungen oftmals stark verzögerten oder zum Teil noch immer ausstehen.

Bereits vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass es in den USA außerdem eine neue College Liga (College Swimming League) geben soll, die ein ähnliches Format wie die ISL aufweisen könnte. Auch hier ist der Starttermin zunächst für den Herbst 2026 angesetzt.

Bild: ISL / Archiv

Europarekordhalterin Isabel Gose ist ''Sportlerin des Monats'' Dezember

Mit Doppelgold und einem neuen Europarekord über die 400m Freistil hatte Isabel Gose bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Lublin Anfang Dezember für zahlreiche Glanzmomente gesorgt. Für diese Erfolge wurde Gose nun von der Deutschen Sporthilfe zur "Sportlerin des Monats" Dezember gekürt.

Besonders beeindruckend: Isabel Gose hatte die selbe Auszeichnung bereits im vergangenen Dezember verliehen bekommen, nachdem sie bei der Kurzbahn-WM mit Gold und Silber begeistert hatte. Gewählt wurde die Magdeburgerin erneut von den etwa 4000 Athletinnen und Athleten, die von der Sporthilfe gefördert werden – eine Auszeichnung der besonderen Art!

Isabel Gose erhielt 36,05 Prozent der Stimmen und setzte sich damit knapp gegenüber der Handball-Nationalmannschaft der Frauen (35,71%) und der U21-Hockey-Nationalmannschaft der Männer (28,23%) durch.

Neben Gose bekam im zurückliegenden Jahr mit Lukas Märtens noch ein weiterer Schwimmer den Preis der Sporthilfe verliehen. Märtens war im April für seinen Weltrekord über die 400m Freistil geehrt worden.

Bild: European Aquatics

Ryan Lochte versteigert Olympia-Medaillen für 300.000 Dollar

Mit zwölf olympischen Medaillen zählt der US-amerikanische Schwimmstar Ryan Lochte zu den erfolgreichsten Olympia-Schwimmern aller Zeiten. Drei dieser Goldmedaillen gab Lochte nun zur Aktion frei – der Verkaufspreis: insgesamt 316,000 US-Dollar.

Bei den Medaillen handelte es sich um die Goldplaketten, die Ryan Lochte in Athen (2004), Peking (2008) und Rio de Janeiro (2016) jeweils mit der amerikanischen 4x200m Freistilstaffel gewann. Das meiste Geld wurde für das Staffelgold von 2008 bezahlt – 150 Tausend Dollar – vermutlich auch, da Michael Phelps ebenfalls Teil dieser Goldstaffel war, die zudem mit einem neuen Weltrekord begeistert hatte. Die anderen beiden Medaillen wurden für 66,000$ (2004) bzw. 100,000$ versteigert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ryan Lochte seit dem Ende seiner eindrucksvollen Schwimmlaufbahn seine Medaillen im Rahmen einer Auktion versteigerte. In zahlreichen Interviews betonte Lochte stets, dass Medaillen nicht seinen primären Motivationsgrund darstellten. Wofür der Erlös aus der Aktion genutzt werden soll, ist nicht bekannt.

''Swimmers of the Year'' Auszeichnung für McIntosh und Marchand

Während sich Florian Wellbrock über die Auszeichnung zum Freiwasser-Schwimmer des Jahres 2025 freuen durfte, wurden nun auch Summer McIntosh und Léon Marchand vom Weltverband World Aquatics für ihre herausragenden Leistungen im zurückliegenden Jahr geehrt.

Über die Ehrung als Schwimmer*in des Jahres hatten sich McIntosh und Marchand bereits im Vorjahr freuen dürfen – und wiederholten ihren Erfolg nun eindrucksvoll! Beide trainieren aktuell unter Star-Coach Bob Bowman an der University of Texas in Austin, wo sie die weltweit vermutlich am stärksten besetzte Trainingsgruppe anführen.

Die gerade einmal 19-jährige kanadische Ausnahmeschwimmerin Summer McIntosh begeisterte 2025 insbesondere im Rahmen der Kanadischen Trials, wo sie innerhalb von nur wenigen Tagen gleich drei neue Weltrekorde aufstellte. Sowohl über die 200m und 400m Lagen als auch über die 400m Freistil glänzte McIntosh mit neuen Allzeit-Bestmarken. Hinzu kamen starke fünf WM-Medaillen bei den Titelkämpfen in Singapur, vier davon Gold.

Vierfaches Gold hatte es bei den Olympischen Spielen in Paris auch für Frankreichs Schwimm-Ass Léon Marchand gegeben, der sich im zurückliegenden Jahr auf wenige ausgewählte Strecken beschränkte. Dem Erfolg tat dies jedoch keinen Abbruch: Über die 200m Lagen jubelte Marchand bei den Weltmeisterschaften in Singapur nicht nur über den WM-Titel, sondern ebenfalls über einen neuen Weltrekord. Diesen hatte zuvor 14 Jahre lang US-Star Ryan Lochte inne. Und auch über die doppelte Strecke 400m Lagen war Marchand bei der WM abermals nicht zu schlagen.

Die renommierte Auszeichnung "Schwimmer*in des Jahres" wird vom Weltverband bereits seit dem Jahr 2010 verliehen. Es ist jedoch das erste Mal, dass sowohl bei den Damen als auch bei den Herren jeweils die selbe Person wie im Vorjahr ausgezeichnet wurde.

5 Tipps für das Training in öffentlichen Bädern

Fast alle von uns mussten schon da durch und viele stellen sich sogar regelmäßig dieser Herausforderung: Training im öffentlichen Badebetrieb. Während viele von jenen, die hier ihre Bahnen ziehen, dies aus gesundheitlichen Gründen oder als lockere sportliche Betätigung tun, wollen wir richtig ranklotzen und Meter machen. Oft ist das mit einigen Hürden verbunden. Wir geben euch daher ein paar Tipps, wie ihr diese am besten umschiffen könnt und damit auch dazu beitragt, den Frieden in den Schwimmhallen zu erhalten. Denn egal ob Profis oder Hobby-Wasserraten, alle von uns lieben es gleichermaßen, sich im Becken zu tummeln.

Flexibilität statt Frustration

Die Vielfalt im öffentlichen Badebetrieb ist groß. Kids und Eltern, rüstige Routiniers, die Generation Instagram auf dem Weg zum perfekten Body für das nächste Bild und natürlich all jene, die ambitioniert ihre oft sehr unterschiedlichen Trainingsziele verfolgen. Bei diesem kunterbunten Gewusel lassen sich geplante Trainingssets oft nicht so wie vorgesehen umsetzen. Die oberste Regel lautet daher: Sei flexibel und nimm’s locker! Keinem bricht ein Zacken aus der Krone, wenn man die Pause mal fünf Sekunden länger oder kürzer gestaltet. Schwimm vorausschauend, beobachte, wann sich Lücken ergeben und nutze diese. Als trainierter Wettkampfschwimmer liest man das vielleicht nicht gern, aber: Es gibt kein Vorrecht, nur weil man vielleicht etwas schneller ist als viele andere. Das Schlagwort „gegenseitige Rücksichtnahme“ gilt für alle.

Schwimm gegen den Strom

Die Temperaturen steigen, der Sommer ist da! Perfekt, um ins Freibad oder an den See zu gehen. Oder zum Training in die Schwimmhalle. Sollte diese auch in der Freibadsaison geöffnet sein, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um in Ruhe ein paar Trainingsbahnen abzuspulen. Die Freizeitschwimmer sind am See, viele unserer Triathlon-Freunde nutzen das gute Wetter, um sich aufs Rad zu schwingen und die Schwimmhalle bietet daher jetzt ungewohnt viel Platz. Auch für alle, die nicht mehr die Schulbank drücken müssen, lohnt es sich übrigens die Ferienzeiträume des eigenen Bundeslandes zu kennen. Meist gibt es in diesen Sonderöffnungszeiten der Schwimmhallen, auch weil viele Vereine, die sonst Bahnen belegen, im Trainingslager sind.

Es gibt keine schlechten Bedingungen, nur zu wenig Fantasie

Wer im öffentlichen Badebetrieb nicht einfach nur entspannt seine Bahnen ziehen will, sondern ein bestimmtes Ziel verfolgt – sei es eine Bestzeit oder der Formaufbau für den nächsten Wettkampf – der benötigt einiges an Fantasie, um die oben angesprochene Flexibilität an den Tag legen zu können. Intensitäten trotz vollem Becken? Kein Problem. Jeder Überholvorgang ist ein kleiner Zwischensprint und simuliert Training im Wechseltempo. Statt der eigentlich geplanten Gesamtlage kann es sich auch anbieten, auf Arme- oder Beine-Sets umzuschwenken. Oder man passt sich dem Tempo der Mitschwimmenden an: Widerstandshose an und schon hat man einen ordentlichen Trainingseffekt ohne ständig auf andere aufzulaufen.

Mach Freunde statt Krawall

„Erstmal 50m Schmetterling Vollgas, dann ist die Bahn frei!“ Diesen vermeintlich tollen Tipp habt ihr sicher schon von gestandenen Schwimm-Routiniers gehört, die sich zum Training ins öffentliche Schwimmbad begeben. Kann man machen – darf sich dann aber auch nicht beschweren, wenn die anderen auf uns auch keine Rücksicht nehmen und zum Beispiel mal am Beckenrand warten, bis wir gewendet haben. Statt auf Krawall gebürstet zu sein, bietet es sich oft viel mehr an, die Augen offen zu halten nach anderen, ambitionierten Mitschwimmern. Dann hat man vielleicht nach ein paar Wochen schon eine Clique beisammen und kann gemeinsam die Bahnen ziehen, sich Startsignale geben, gegenseitig stoppen oder auch mal ein Video machen – fast wie in einer „richtigen“ Trainingsgruppe.

Finde die Muster

Die Bedingungen in öffentlichen Bädern können zwar sehr unterschiedlich sein, doch wenn man das Geschehen aufmerksam beobachtet, kann man oft Muster erkennen. Die 25m-Halle in der Südstadt ist so vielleicht besonders an Dienstagen sehr voll, während das 50m-Becken in der Nachbarstadt genau zu dieser Zeit ideale Schwimmbedingungen bietet. Erkunde daher die Umgebung auf der Suche nach den perfekten Schwimmtempeln und plane dein Training entsprechend dieser Erfahrungen. Ausdauerserien bieten sich zum Beispiel an, wenn man ein vergleichsweise leeres Becken hat und daher gleichmäßig schwimmen kann. Intensitäten und Sprints kann man (bis zu einem gewissen Maße) auch bei voller Halle ansetzen. Irgendwann findet man so nicht nur möglichst gute Bedingungen, sondern kommt auch in einen richtigen Trainingsrhythmus.

Dieser Artikel erschien in der Sommerausgabe 2022 des swimsportMagazine. Alle noch verfügbaren Ausgaben der Zeitschrift für den Schwimmsport können im großen swimsportMagazine-Paket bestellt werden. Zum Sonderpreis erwarten euch hier mehr als 1500 Seiten geballtes Schwimmwissen --> Das swimsportMagazine-Paket

Die wichtigsten Schwimm-Termine des Jahres 2026

Das Jahr 2026 hat begonnen und uns erwarten in den kommenden zwölf Monaten zahlreiche schwimmsportliche Highlights. Wir haben euch die wichtigsten Termine des Jahres auf der nationalen und internationalen Bühne zusammengestellt.

Für das internationale Highlight wird es zwei Jahre nach den Olympischen Spielen wieder nach Paris gehen, wo im August die Europameisterschaften stattfinden werden. Entscheidend für die Zusammensetzung des deutschen Teams dürften auch in diesem Jahr wieder traditionell die Deutschen Meisterschaften sein, die Ende April in Berlin ausgetragen werden.

Für die Nachwuchstalente stehen mit der DJM, DM SMK und etlichen internationalen Highlights wie der JEM und den Youth Olympic Games vielseitige Wettkämpfe auf nationaler und internationaler Ebene im Kalender. Ein besonderes Highlight: die EM der Junior*innen wird in diesem Jahr in München stattfinden – Heimvorteil für das deutsche Team!

Auch die Masters kommen 2026 wieder auf ihre Kosten: Neben der Masters-EM in Samorin stehen insbesondere zahlreiche nationale Titelkämpfe auf dem Programm.

Die wichtigsten Schwimm-Termine des Jahres 2026:

Offene Klasse:

- 23.-26. April: Deutsche Meisterschaften | Berlin

- 10.-12. Mai: Internationale Deutsche Meisterschaften Para-Schwimmen | Berlin

- 20.-21. Juni oder 27.-28.Juni: Freiwasser-DM | Ort tbd

- 23.-26. Juli: "Die Finals 2026" | Hannover

- 04.-08. August: Schwimm-EM (Freiwasser) | Paris

- 10.-16. August: Schwimm-EM (Becken) | Paris

- 12.-15. November: Deutsche Kurzbahn-Meisterschaften | Ort tbd

- 01.-06. Dezember: Kurzbahn-WM | Peking

- 12.-13. Dezember: DMS 1./2.Bundesliga | Ort tbd

Nachwuchs:

- 05.-07. Juni: Deutsche Meisterschaften Schwimmerischer Mehrkampf | Ort tbd

- 09.-13. Juni: Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | Berlin

- 07.-12. Juli: EM der Junior*innen | München

- 23.-26. Juli: Freiwasser-JEM | Budapest

- 03.-06. September: Freiwasser-JWM | Santa Fe de la Very Cruz (Argentinien)

- 31. Oktober-13. November: Youth Olympic Games | Dakar

- 05.-06. Dezember: DMSJ Bundesfinale | Ort tbd

Masters:

- 06.-08. März: Deutsche Masters-Meisterschaften "Lange Strecke" | Stuttgart

- 17.-19. Juli: Deutsche Masters-Meisterschaften "Kurze Strecken" | Gera

- 19.-30. August: Masters-EM | Samorin

- 07. November: Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Masters | Osnabrück

- 27.-29. November: Masters-DKM | Ort tbd

Die Kracher des Schwimmjahres 2025

Das Schwimmjahr 2025 bot alles, was den Sport so faszinierend macht: Weltrekorde mit Symbolkraft, weltmeisterliche Auftritte auf der Außenbahn und große Schallmauern, die durchbrochen wurden. Ob im Becken oder im Freiwasser – 2025 war ein Jahr, das Maßstäbe setzte und noch lange nachhallen wird. Passend zu Sylvester blicken wir zurück auf die prägendsten Momente des Jahres, sowohl aus nationaler als auch internationaler Sicht.

Lukas Märtens krönt sich zum Weltrekordler und Weltmeister

Nach seinem Olympiatriumph in letzten Jahr schwamm Lukas Märtens auch 2025 weiterhin auf der Erfolgswelle! Einen besonderen Glanzpunkt setzte Märtens bereits im April bei den Stockholm Swim Open, wo er über die 400m Freistil in 3:39,96 Minuten mit einem neuen Weltrekord beeindruckte und die bisherige Bestmarke von Paul Biedermann verbesserte. Doch Märtens beließ es nicht bei diesem Meilenstein: Bei den Weltmeisterschaften in Singapur setzte er seinen Erfolgen erneut die Krone auf und sicherte sich WM-Gold in einer packenden Hundertstelentscheidung gegen seinen australischen Dauerrivalen Sam Short. Über die 400m Freistil scheint weiterhin kein Weg an dem deutschen Schwimmstar vorbeizugehen.

Weltmeisterin! Anna Elendt überraschte alle

Apropos WM-Sieg: Einen der emotionalsten Schwimm-Momente des Jahres lieferte Anna Elendt bei den Weltmeisterschaften in Singapur. Über die 100m Brust startete Elendt im Finale von der Außenbahn – und überraschte nicht nur die gesamte Konkurrenz sondern auch sich selbst. In 1:05,19 Minuten machte sie nicht nur ihren ersten WM-Triumph perfekt, sondern stellte zudem einen neuen Deutschen Rekord und die Weltjahresbestzeit auf – eine Fabelzeit, die für den Rest des Jahres bestehen blieb.

Florian Wellbrock dominiert das Freiwasser

Im Freiwasser war Florian Wellbrock in diesem Jahr das Maß aller Dinge – insbesondere bei den Titelkämpfen in Singapur. Bei den Weltmeisterschaften gewann Wellbrock alle vier möglichen Titel und schwamm sich nach einer schwierigen letzten Saison eindrucksvoll zurück ins Rampenlicht. Auch vom Weltverband World Aquatics gab es für diese Erfolge eine besondere Auszeichnung: Erst vor wenigen Tagen wurde Florian Wellbrock zum Freiwasserschwimmer des Jahres gekürt. Mehr dazu gibt es hier: Florian Wellbrock als Freiwasserschwimmer des Jahres ausgezeichnet

Summer McIntosh: Eine Woche, drei Weltrekorde

Was Summer McIntosh im Juni bei den Kanadischen Trials zeigte, war schlicht außergewöhnlich! Innerhalb nur einer Woche stellte die kanadische Ausnahmeathletin drei neue Weltrekorde auf – über 400m Freistil (3:54,18), 200m Lagen (2:05,70) und 400m Lagen (4:23,65). Hinzu kamen vier Gold- und eine Bronzemedaille bei der WM für die dreifache Olympiasiegerin, die gerade einmal 19 Jahre alt ist.

Schallmauern fallen auf der Kurzbahn

Auch auf der Kurzbahn wurde 2025 Geschichte geschrieben – denn im Rahmen der Weltcup-Serie fielen im Herbst mehrere symbolische Schallmauern. So knackte Kate Douglass über die 100m Freistil als erste Frau überhaupt die Marke von 50 Sekunden und trug sich mit ihrer Weltrekordzeit von 49,93 Sekunden in die Geschichtsbücher ein. Über die doppelte Strecke blieb Mollie O'Callaghan gleich zweimal unterhalb der Marke von 1:50 Minuten und führt das Allzeit-Ranking nun mit einer Zeit von 1:49,36 Minuten an. Bei den Herren wurde die 2 Minuten Marke über die 200m Brust zu Fall gebracht, die Caspar Corbeau in 1:59,52 Minuten förmlich pulverisierte.

2025 war für den Schwimmsport zweifellos ein Jahr der Superlative, das die Vorfreude auf alles Kommende nur noch weiter in die Höhe treibt. Einen Vorausblick auf die Highlights des anstehenden Jahres 2026 gibt es in den nächsten Tagen hier auf swimsportnews.de.

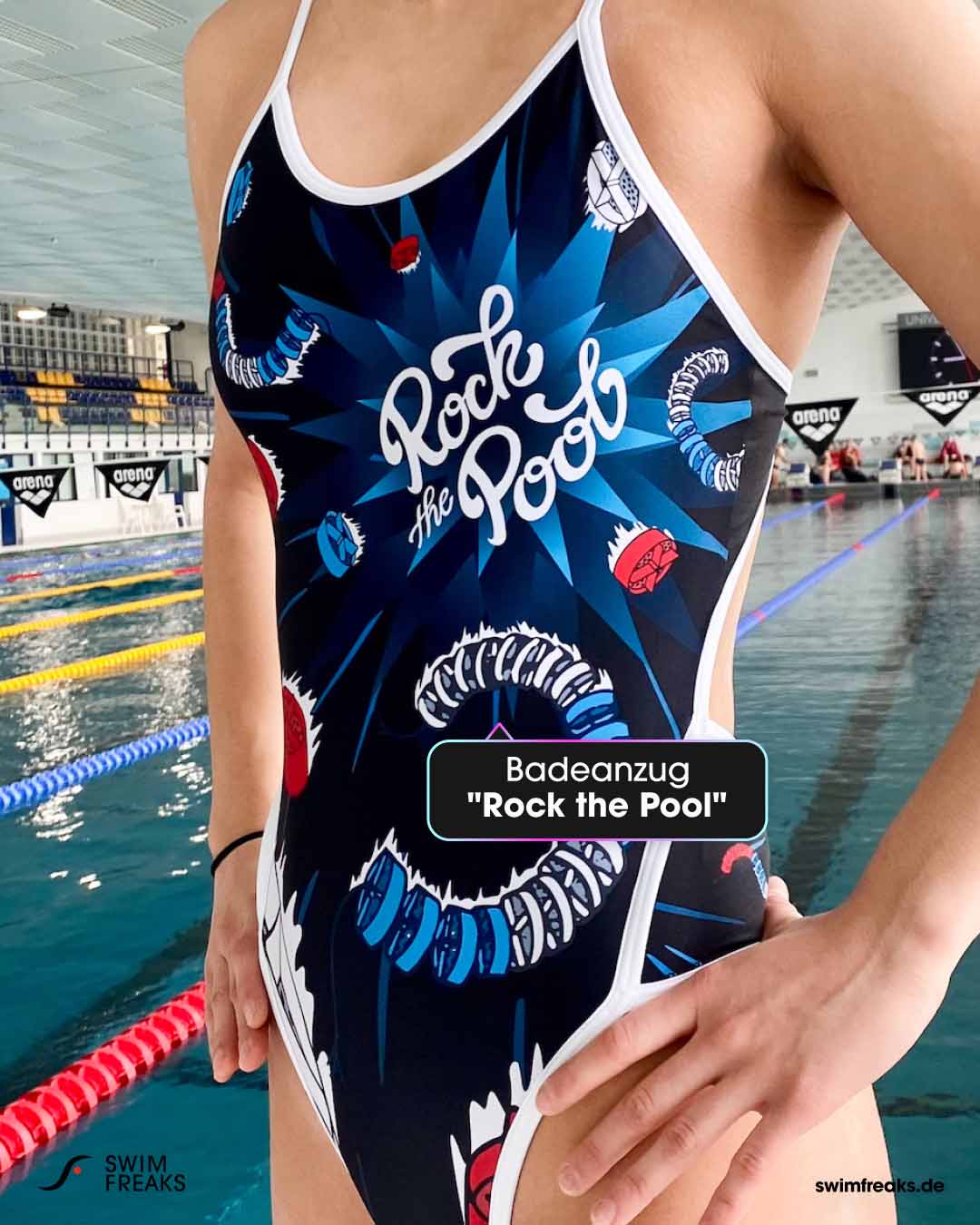

20% sparen! Der Goodbye 2025 Sale für Swimfreaks

Das Jahr 2025 ist zu Ende und es hatte für uns Schwimmfans etliche Highlights parat. Um das zu feiern, verabschieden wir das Jahr mit einem großen Sale! Ab sofort könnt ihr auf 25 Highlights satte 20% sparen!

Verwendet einfach den Gutschein-CODE: BYE2025

und bestellt bis zum 06.01.2026 eines der Swimfreaks-Highlights aus unserer Sale-Kategorie:

Swimfreaks GOODBYE 2025 SALE

Wie wäre es zum Beispiel mit:

Armband im Schwimmleinen-Design

Das neue "Tool Design Handtuch"

Nutzt einfach diesen Link -->

Swimfreaks GOODBYE 2025 SALE

Wir wünschen euch in jedem Fall schon einen tolle Start ins Jahr 2025!

Chlorreiche Grüße

Eure Swimfreaks

Alle Weltrekorde des Schwimmjahres 2025

Das Jahr 2025 neigt sich großen Schrittes dem Ende zu – Zeit einen finalen Rückblick auf das hinter uns liegende Schwimmjahr zu werfen, insbesondere auf die gefallenen Weltrekorde. Denn auch für das deutsche Team gab es Grund zum Jubeln!

Nachdem 2024 mit unglaublichen 50 neuen Weltrekorden selbst zu einem Rekordjahr wurde, sorgte die weltweite Schwimmelite auch in diesem Jahr wieder für zahlreiche neue Allzeit-Bestmarken. Insgesamt vierundzwanzigmal hieß es: New World Record!

Den Anfang machte Lukas Märtens, der im April als Erster überhaupt mit einer 3:39er Zeit über die 400m Freistil beeindruckte und damit Paul Biedermann als bisherigen Rekordhalter ablöste. Nach seinem Olympiasieg kürte sich Märtens damit nun endgültig zum derzeit stärksten Schwimmer über diese Strecke – eine Rolle, die er bei seinem WM-Triumph im Sommer abermals untermauerte.

Der US-Amerikanerin Gretchen Walsh gelang es als einziger Schwimmerinnen, sowohl auf der Kurz- als auch auf der Langbahn mit neuen Weltrekorden zu glänzen. Mit insgesamt drei neuen Weltrekorden war Walsh – wie schon im vergangenen Jahr – gemeinsam mit Summer McIntosh die fleißigste Rekordsammlerin des Jahres.

Wir haben eine chronologische Übersicht aller Weltrekorde erstellt, die 2025 aufgestellt wurden.

Langbahn-Weltrekorde 2025:

|

Lukas Märtens (Deutschland) |

400m Freistil |

3:39,96 |

|

Gretchen Walsh (USA) |

100m Schmetterling |

55,09 |

|

Gretchen Walsh (USA) |

100m Schmetterling |

54,60 |

|

Katie Ledecky (USA) |

800m Freistil |

8:04,12 |

|

Summer McIntosh (Kanada) |

400m Freistil |

3:54,18 |

|

Summer McIntosh (Kanada) |

200m Lagen |

2:05,70 |

|

Summer McIntosh (Kanada) |

400m Lagen |

4:23,65 |

|

Léon Marchand |

200m Lagen |

1:52,69 |

|

USA |

4x100m Freistil mixed |

3:18,48 |

|

USA |

4x100m Lagen weiblich |

3:49,34 |

Kurzbahn-Weltrekorde 2025:

|

Gretchen Walsh (USA) |

50m Schmetterling |

23,72 |

|

Mollie O'Callaghan (Australien) |

200m Freistil |

1:49,77 |

|

Regan Smith (USA) |

100m Rücken |

54,02 |

|

Kaylee McKeown (Australien) |

200m Rücken |

1:57,87 |

|

Kate Douglass (USA) |

100m Freistil |

50,19 |

|

Hubert Kos (Ungarn) |

200m Rücken |

1:45,12 |

|

Josh Liendo (Kanada) |

100m Schmetterling |

47,68 |

|

Mollie O'Callaghan (Australien) |

200m Freistil |

1:49,36 |

|

Lani Pallister (Australien) |

800m Freistil |

7:54,00 |

|

Kaylee McKeown (Australien) |

200m Rücken |

1:57,33 |

|

Hubert Kos (Ungarn) |

100m Rücken |

48,16 |

|

Caspar Corbeau (Niederlande) |

200m Brust |

1:59,52 |

|

Kate Douglass (USA) |

100m Freistil |

49,93 |

|

Italien |

4x50m Freistil mixed |

1:27,26 |

Bild: Tino Henschel

Fünf Tipps für gestresste Schwimmhäute

Man könnte meinen, dass Schwimmsportler sich evolutionstechnisch im Laufe ihres Lebens den nassen Gegebenheiten anpassen und Schuppen oder auch Schwimmhäute entwickeln. Da dem offensichtlich nicht so ist, benötigt die vom Chlor geplagte Haut von Schwimmern mehr Pflege als die von „Nicht-Schwimmern“ und sollte nicht vergessen werden. Wir haben euch daher ein paar praktische Tipps zusammengestellt.

- Trinke viel Wasser! Vielleicht nicht unbedingt das Poolwasser während des Schwimmens, aber davor und danach solltest du umso mehr aus deiner Flasche trinken. Denn wenn du nicht ausreichend Flüssigkeit trinkst, nimmt deine Haut das Chlorwasser auf und die wichtige Feuchtigkeit geht dadurch verloren. Das Gewebe wird bei Flüssigkeitsmangel weniger durchblutet, sodass es austrocknet und an Elastizität verliert. Außerdem schützt Trinken vor Infektionen, verbessert den Schlaf und damit auch deine Laune.

- Creme dich vor dem Schwimmen ein! Kein überraschender Tipp, aber dafür ein sehr wichtiger! Das Eincremen mit ein wenig Bodylotion oder Sonnenschutzcreme vor dem Training schützt deine Haut vor Chlor, hält die Feuchtigkeit in der Haut und beugt Akne vor. Natürlich sollte das Becken nach deinem Schwimmbadbesuch nicht aussehen wie der Hotelpool auf Malle, also bitte vermeide es, dir die gesamte Tube über den Kopf zu gießen.

- Gehe direkt nach dem Schwimmen unter die Dusche! Nichts mit einem ausgiebigen „After Training Talk“! Befreie deine Haut von der Chlorwasserbelastung und verzichte dabei auf Dämpfe und heißes Wasser. Warmes Wasser öffnet die Poren genau in dem Maß, das deiner Haut nicht schadet. Wenn du den Hahn anschließend noch ein bisschen weg vom roten Bereich in Richtung Blau schiebst, schließt das kühlere Wasser deine Poren wieder und die Feuchtigkeit bleibt in deiner Haut. Und genau da wollen wir sie!

- Wechsle deine Schwimmsachen und wasche sie regelmäßig! Du siehst in deinen Schwimmsachen zwar einwandfrei aus, deine Haut interessiert das aber nicht - sie möchte Luft holen und wieder eine gesunde Distanz zum Chlor aufbauen. Tu ihr also den Gefallen und befreie sie nach dem Training von den chlorgetränkten Klamotten. Wasche diese regelmäßig und lies noch dazu folgenden Geheimtipp: Wenn du ab und an ein wenig Essig mit in die Wäsche gibst, neutralisierst du das Chlor und beugst dem Bleichen vor.

- Trinke Kräutertee! „Erst Wasser, jetzt auch noch Tee“, denkst du dir und hast vollkommen Recht. Kräutertee enthält Antioxidantien, die deine Haut schützen und in einer leckeren Limo eher selten enthalten sind. Außerdem wirken Kräutertees beruhigend und entzündungshemmend. Übrigens: Wenn man den benutzten Kamillenteebeutel im Kühlschrank lagert und sich leicht gekühlt auf die Augen legt, erzielt man einen schönen Frische-Effekt. Perfekt nach langen Trainingstagen und gegen Schwimmbrillenpandaaugen. In diesem Sinne: It’s tea time!

Dieser Artikel erschien in der Sommerausgabe 2021 des swimsportMagazine. Alle noch verfügbaren Ausgaben der Zeitschrift für den Schwimmsport können im großen swimsportMagazine-Paket bestellt werden. Zum Sonderpreis erwarten euch hier mehr als 1500 Seiten geballtes Schwimmwissen --> Das swimsportMagazine-Paket

Florian Wellbrock als Freiwasserschwimmer des Jahres ausgezeichnet

Zum Abschluss eines ausgesprochen erfolgreichen Jahres, darf sich Florian Wellbrock über eine weitere renommierte Auszeichnung freuen: Der Weltverband World Aquatics kürte Wellbrock zum Freiwasserschwimmer des Jahres.

Wellbrock hatte bei den Weltmeisterschaften in diesem Sommer sensationelle vier Goldmedaillen gewinnen können. Mehr Titel wurden bei den Freiwasserwettbewerben in Singapur auch garnicht vergeben. Über alle drei Einzelstrecken als auch gemeinsam mit Isabel Gose, Celine Rieder und Oliver Klemet in der Mixedstaffel krönte sich der Olympiasieger von 2021 zum Weltmeister. Die Auszeichnung als Freiwasserschwimmer des Jahres kommt daher nicht ganz unerwartet.

Auch bei den Damen ging der Preis an die Trainingsgruppe von Bernd Berkhahn: Die in Magdeburg trainierende Australierin Moesha Johnson hatte den Weltmeisterschaften ebenfalls ihren Stempel aufgedrückt und mit zwei Gold- und einer Bronzemedaille begeistert.

Bild: World Aquatics

Gretchen Walsh: ''Die Unterwasserkicks sind meine Geheimwaffe''

Am Tag, an dem Angelina Köhler bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften mit einem neuen Deutschen Rekord über die 50m Schmetterling glänzte, nahm sich ihre amerikanische Dauerrivalin Gretchen Walsh Zeit für ein Gespräch mit uns. Walsh richtete Köhler stellvertretend ihre Glückwünsche aus und sprach über die größten Unterschiede zwischen der nationalen und internationalen Konkurrenz. Zudem verriet sie, was ihre Ziele für das kommende Schwimmjahr und darüber hinaus sind – Weltrekorde inklusive.

Allen voran ist der Blick der US-amerikanischen Star-Schwimmerin schon jetzt auf die Olympischen Spiele 2028 gerichtet. Doch um sich für die olympischen Titelkämpfe mit Heimvorteil zu qualifizieren, muss sich Gretchen Walsh zunächst gegen die starke nationale Konkurrenz durchsetzen. Trotz des internen Konkurrenzdrucks, sei das Team USA aber in erster Linie ein großes Supportnetzwerk, aus dem sich ein großer Nutzen ziehen lässt. "Ich spüre mehr Druck durch die internationale Konkurrenz, weil ich das Team USA eher als mein Unterstützungssystem sehe – als die Menschen, zu denen ich aufschaue und auf die ich mich verlassen kann, wenn ich mit Druck zu kämpfen habe. Deshalb sehe ich es eher als eine Gelegenheit, meine eigene Rennmentalität zu verbessern und daran zu arbeiten, wie ich mit hochkompetitiven Situation wie Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen umgehe.", beschreibt Walsh diesen emotionalen Rückhalt. Das Aufeinandertreffen mit der internationalen Konkurrenz um das deutsche Schmetterlings-Ass Angelina Köhler sei auch deshalb von großer Spannung geprägt, da es nur wenige gemeinsame Wettkämpfe gibt, bei denen es zu einem direkten Showdown kommt: "Ich weiß nie, was mich erwartet. Jedes Mal, wenn ich neben Angelina ins Becken springe, gebe ich deshalb alles. Ich möchte nicht diejenige sein, die am Ende zurückbleibt und dachte, sie würde es locker in die nächste Runde schaffen, während in Wirklichkeit alle voll konzentriert sind und bereit sind, schnell zu schwimmen und ihr Bestes zu geben.".

"Wir waren schon immer unsere größten Cheerleader."

Einen ganz besonderen Rückhalt erfährt sie auch durch ihre Schwester Alex Walsh, die mit Olympiasilber in Tokio und zahlreichen WM-Medaillen ebenfalls große Erfolge im Schwimmen feiert. Die beiden Schwestern schwimmen seit langer Zeit in der selben Trainingsgruppe, haben beide an der University of Virginia studiert und teilen sich nun auch wieder eine gemeinsame Wohnung. "Für uns beide ist es unglaublich wertvoll, jemanden an der eigenen Seite zu haben, der sich auf diesem Spitzenlevel im Sport befindet – jemanden, mit dem man sich identifizieren, dem man sich anvertrauen und den man unterstützen kann.", beschreibt Walsh den besonderen Schwesternbund. Bei den Olympischen Spielen 2024 durften die Walsh Schwestern gemeinsam die US-amerikanischen Farben vertreten – für Gretchen mit der emotionalste Moment ihrer bisherigen Karriere: "Dieses Ziel haben wir so lange gemeinsam verfolgt. Als wir es schließlich erreicht haben, war das wirklich unglaublich. Wir haben vorher so viele Höhen und Tiefen gemeinsam durchgestanden.".

Sowohl im nationalen als auch internationalen Vergleich zeichnet Gretchen Walsh eine Stärke ganz besonders aus: die Unterwasser-Kicks. Dem ist sich die Erfolgsschwimmerin auch selbst bewusst: "Das ist etwas, das ich fast perfektioniert habe. Aber ich trainiere die Kicks trotzdem kontinuierlich, weil ich die Stärke nicht verlieren darf – denn die Kicks sind meine Geheimwaffe. Also nutze ich jede Gelegenheit, wenn ich mich von der Wand abstoße, um mich daran zu erinnern, dass das das ist, was ich am besten kann und dass ich es noch weiter perfektionieren muss.". Doch auch an anderer Stelle sieht Walsh noch Verbesserungspotenzial, das sie zuversichtlich für ihr zukünftige Leistungsentwicklung stimmt: "Ich habe noch genug Raum, um mich weiterzuentwickeln, sodass ich optimistisch in meine Zukunft im Schwimmen und meine Fähigkeit, meine Zeiten zu verbessern, blicke.".

"Es ist ein unglaubliches Gefühl"

Welche Erfolge das anstehende Schwimmjahr 2026 für Gretchen Walsh bereithält wird sich insbesondere bei den Pan-Pacific Championships im August zeigen, die für die US-amerikanische Starschwimmerin den Saisonhöhepunkt darstellen sollen. Dort sei das erklärte Ziel, Bestzeit über die 100m Schmetterling zu schwimmen – was gleichzeitig einen neuen Weltrekord bedeuten würde. Aber auch über die 50m Schmetterling soll es irgendwann mit der Weltrekordzeit von Sarah Sjöström klappen. Auf den 50m Freistil ist das Saisonziel etwas bescheidener: Hier hat Walsh erst einmal den Amerikanischen Rekord im Blick. Doch an die überwältigenden Gefühle nach ihrem ersten Weltrekord über die 100m Schmetterling wird wohl dennoch so schnell kein anderer Erfolg heranreichen: "Ich stand einfach völlig unter Schock. Es war ein wirklich unglaubliches Spektakel. Alles, was ich bis zu diesem Zeitpunkt geleistet hatte, zahlte sich aus. Es war sehr euphorisch. Jede nur erdenkliche Emotion habe ich in diesem Moment gespürt.".

Den ersten Teil des Interviews mit Gretchen Walsh, in dem der Umgang mit Preisgeldern und Walsh's größte Erfolge im Vordergrund stehen, könnt ihr hier nachlesen: Gretchen Walsh: Zwischen Preisgeldern und der Liebe zum Sport

Bild: La Presse / Arena

Florian Wellbrock und Anna Elendt unter den Top 3 Sportler*innen des Jahres

Traditionell zum Jahresabschluss wurden gestern in Baden Baden die Sportler*innen des Jahres 2025 gekürt. Mit Florian Wellbrock und Anna Elendt erhielten gleich zwei nationale Schwimmstars eine der renommierten Auszeichnungen, die jeweils in Gold, Silber und Bronze vergeben wurden.

Für seine herausragenden vier Goldmedaillen bei der Freiwasser-WM diesen Sommer wurde Florian Wellbrock zum "Vizesportler des Jahres" gewählt. Es ist bereits das vierte Mal, dass es Wellbrock bei dieser hochkarätigen Wahl unter die Top 3 schaffte. Mehr Stimmen erhielt in diesem Jahr lediglich Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer. Florian Wellbrock ist auf dem Silberrang somit direkter Nachfolger von Lukas Märtens, der in diesem Jahr als Viertplatzierter erneut dicht an die Top 3 heran kam – als Auszeichnung für den 400m Freistil Weltrekord und WM-Gold in Singapur. Auf Platz Acht rundete Para-Weltmeister Taliso Engel das herausragende Ergebnis für die deutschen Schwimmer ab.

Auch bei den Sportlerinnen des Jahres 2025 gelang es mit Anna Elendt einer Schwimmerin, auf das imaginäre Podium zu springen. Für ihren WM-Triumph über die 100m Brust in Singapur wählten Deutschland's Sportjournalist*innen Elendt auf den dritten Platz – hinter der Biathletin Franziska Preuss und der Rhythmischen Sportgymnastin Darja Varfolomeev.

Neben seiner Einzelauszeichnung war Florian Wellbrock auch Teil der deutschen Freiwasser Mixed-Staffel, die bei den Weltmeisterschaften in Singapur ebenfalls mit Gold geglänzt hatte. In Baden Baden wurde er gemeinsam mit Isabel Gose, Oliver Klemet und Celine Rieder für diesen Erfolg mit Platz Acht gewürdigt. Den goldenen Preis erhielt die Basketball Nationalmannschaft der Herren.

Auch einige Sonderpreise gab es im Rahmen der Gala zu vergeben: So wurde Para-Schwimmerin Elena Semechin in der Kategorie "Vorbilder des Sports" geehrt.

Bild: Imago

Timo Sorgius und Co. feiern Siege zum Jahresabschluss in der Schweiz

Seit Anfang des Jahres zieht Olympiateilnehmer Timo Sorgius von der SSG Leipzig seine Trainingsbahnen in der Schweiz. Zum Jahresabschluss glänzte Sorgius im Rahmen der Swiss Open 2025 in Sursee nun mit zwei Siegen – und war damit nicht der Einzige, der die deutschen Farben ganz oben auf dem Treppchen vertreten durfte.

Denn auch eine Nachwuchsauswahl des Deutschen Schwimmverbandes sowie das Team Baden Württemberg gingen am zurückliegenden Wochenende bei der Swiss Open – ausgetragen auf der Langbahn – an den Start. Timo Sorgius war dabei sowohl über die 100m Freistil (49,82) als auch 400m Freistil (3:55,12) nicht zu schlagen. Über zwei Goldmedaillen freuten sich auch Moritz Erkmann (800m Freistil 8:05,27 | 1500m Freistil 15:31,16) und Victor Sanin (50m Schmetterling 23,78 | 100m Schmetterling 53,22).

Deutsche Doppelsiege gab es ebenfalls zweimal zu bejubeln: Über die 400m Freistil schwammen Zarina Selimovic (4:23,34) und Jana Härtel (4:25,00) an die Spitze des Klassements; über die 50m Rücken gelang dies Fabian Mager (25,95) und Mitja Bauer (25,97). Härtel und Bauer durften sich dafür über andere Strecken jeweils über Gold freuen. In 17:09,37 Minuten entschied Jana Härtel die 1500m Freistil für sich, während Mitja Bauer über die 200m Lagen (2:05,70) nicht zu schlagen war. Weitere Siege gab es für Subäjr Biltaev über die 100m Brust (1:01,05) sowie für Yara Fay Riefstahl über 200m Schmetterling (2:16,49). Hinzu kamen zahlreiche Podestplatzierungen, die den erfolgreichen Jahresabschluss für die deutschen Gäste in der Schweiz eindrucksvoll abrundeten.

Alle Ergebnisse gibt es hier: Swiss Open 2025 Ergebnisse

Bild: Tino Henschel

Gretchen Walsh: Zwischen Preisgeldern und der Liebe zum Sport

Gretchen Walsh gehört zu den prägendsten Gesichtern des internationalen Schwimmsports – sowohl sportlich als auch in der aktuellen Debatte um finanzielle Rahmenbedingungen für Spitzenathletinnen. Erst in dieser Woche wurde bekannt, dass US-amerikanische Kaderaktive wie Walsh zukünftig mit jährlich 45.000 US-Dollar gefördert werden. Doch diese finanzielle Unterstützung ist darauf ausgelegt, durch Preisgelder und Sponsorenverträge ergänzt zu werden – eine nicht immer einfache Aufgabe. Zwischen Weltrekorden, olympischen Medaillen und wachsenden Erwartungen spricht die US-Amerikanerin im Gespräch mit uns offen über Preisgelder, Leistungsdruck und die Frage, wie sich professionelle Existenzsicherung und die pure Liebe zum Schwimmen miteinander vereinbaren lassen.

"Preisgelder sind ein toller Anreiz für den Schwimmsport!"

Insbesondere die Weltcup-Serie, bei der Gretchen Walsh zuletzt mit Platz Zwei in der Gesamtwertung und einem neuen Weltrekord über die 50m Schmetterling glänzte und dafür mit sechsstelligen Prämien belohnt wurde, hat den Preisgeldern im Schwimmsport eine starke Öffentlichkeit verliehen. Walsh steht dem Thema jedoch zwiegespalten gegenüber. Als hochdekorierte Athletin sieht sie Preisgelder einerseits als bedeutenden Anreiz im Schwimmsport: "Ich denke, es könnte mehr Preisgelder geben – einfach basierend darauf, welches Unterhaltungspotenzial das Schwimmen hat.". Andererseits sorgen finanziell lukrative Events wie die Weltcups auch für spürbar erhöhten Druck. Diese Dualität sei im Leistungssport oftmals schwer zu navigieren: "Es ist schwierig als Profi zu wissen, dass ich im Schwimmen gut sein möchte, weil ich diesen Sport wirklich liebe und so weit gekommen bin und große Ziele habe. Aber zugleich ist es jetzt auch meine Existenzgrundlage. Durch meine Erfolge finanziere ich meinen Lebensunterhalt.".

Und diese Erfolge können sich wahrlich sehen lassen! Mit gerade einmal 13 Jahren qualifizierte sich Gretchen Walsh als damals jüngste Schwimmerin für die US Olympic Trials 2016. Seitdem sind fast zehn Jahre vergangen und das US-amerikanische Ausnahmetalent ist aus der Weltspitze nicht mehr wegzudenken. Die Erfolgswelle trug Walsh bis zu den Olympischen Spielen in Paris, wo sie über die 100m Schmetterling zu Silber schwamm und mit den amerikanischen Staffeln drei weitere Medaillen gewann – darunter zweimal Gold. Und der Rest des Schwimmjahres 2024 verlief für Gretchen Walsh nach der gelungenen Olympiapremiere nur noch erfolgreicher: Bei der Kurzbahn-WM kürte sich Walsh sieben Mal zur Weltmeisterin und begeisterte zudem mit unglaublichen elf Weltrekorden. Und auch den Weltmeisterschaften in Singapur in diesem Sommer drückte sie mit doppeltem Einzelgold über die 50m und 100m Schmetterling sowie einem weiteren Staffeltriumph abermals ihren Stempel auf.

"Die Leute erwarten, dass ich den Weltrekord breche und auf jeden Fall gewinne."

Mit den steigenden Erfolgen veränderte sich für Gretchen Walsh vor allem aber auch die externe Erwartungshaltung an ihre Leistungen: "Es war wirklich schwierig am Anfang, weil es einfach so ungewohnt für mich war, als Weltrekordhalterin ins Becken zu springen und dass die Leute erwarten, dass ich den Weltrekord breche und auf jeden Fall gewinne. Aber ich fühle mich nun wohler damit, weil ich jedes Rennen einfach als Gelegenheit sehe, eine neue Bestzeit zu schwimmen, egal welcher Maßstab das ist, und den Fokus mehr darauf lege, was es bedeutet, ein Rennen gut zu schwimmen. Letztlich geht es darum, in diesem Moment die beste Version seiner selbst zu sein – mehr als alles andere.", reflektiert Walsh ihren erlernten Umgang mit der Favoritenrolle.

"Es ist hart, aber ich schwimme für mich selbst. Ich schwimme für mein Land. Ich schwimme für mein Team."

Wenn man in jungen Jahren im Sport schon so viel erreicht hat wie Gretchen Walsh mit nunmehr 22 Jahren, stellt sich die Frage, wie es gelingt die eigene Motivation stets aufrechtzuerhalten. Eine besondere Rolle spiele für Walsh die Vorfreude auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles: "Ich will auf jeden Fall dabei sein. Ich möchte auf dieser Bühne stehen. Ich möchte die Erfahrung machen, dass mein Land mich auf heimischem Boden unterstützt.". Und auch die Aufnahme der 50 Meter Strecken in das olympische Programm sieht die Sprintspezialistin als großen Gewinn und als persönliche Chance. Doch sich in das leistungsstarke Team USA zu schwimmen, wird auch für Gretchen Walsh eine große Aufgabe, der sie zum aktuellen Zeitpunkt jedoch voller Optimismus und Selbstbewusstsein entgegenblickt: "Es wird auf jeden Fall eine Menge Druck geben, es ins Team zu schaffen. Im Moment fühle ich mich aber wirklich sehr zuversichtlich.".

Wie Gretchen Walsh mit dem internen Konkurrenzdruck in den USA umgeht, welche Fähigkeit sie selbst als ihre Geheimwaffe bezeichnet und wie die Erfolgsschwimmerin auf ihre internationale Konkurrenz um Angelina Köhler blickt, erfahrt ihr im zweiten Teil des Interviews. Dieses wird in den nächsten Tagen hier auf swimsportnews.de veröffentlicht.

Bild: La Presse / Arena

Provisorische Dopingsperre für italienischen WM-Halbfinalisten

Vor wenigen Wochen erst schwamm der italienische Rückenspezialist Christian Bacico bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Lublin zweimal ins Halbfinale. Nun verhängte die italienische Anti-Doping Agentur eine vorläufige Sperre gegen den 20-jährigen Schwimmer.

Bacico wurde positiv auf "Clostebol" getested – ein synthetisches anaboles Steroid, das aus Testosteron gewonnen wird und seit über 30 Jahren im Leistungssport verboten ist. Es ist das gleiche Mittel, auf das der italienische Tennis-Star Jannik Sinner im letzten Jahr positiv getestet, aber später freigesprochen, wurde. Clostebol unterstützt vor allem den Aufbau von Muskelmasse, bringt durch die Hormonveränderungen aber auch zahlreiche Nebenwirkungen mit sich.

Es ist unklar, wann der positive Dopingbefund von Christian Bacico verzeichnet wurde. Angesichts seiner Teilnahme an der Kurzbahn-EM, scheint es sich aber um einen relativ jungen Test zu handeln. Bei den Weltmeisterschaften diesen Sommer in Singapur hatte Bacico über die 100m und 200m Rücken jeweils mit dem zehnten Platz geglänzt. Über beide Strecke steht er im nationalen Allzeit-Ranking an zweiter Position hinter Olympiasieger Thomas Ceccon.

45.000$ pro Jahr: Fördergelder für US-Kader deutlich erhöht

Wer vom US-amerikanischen Schwimmverband als Kadermitglied gefördert wird, erhält zukünftig mehr Geld. Dies gab der Geschäftsführer von US Swimming Kevin Ring als Gast in einem Podcast bekannt.

Demnach werden all diejenigen, die Teil des sogenannten "Athlete Partnership Agreements" mit dem amerikanischen Schwimmverband sind, ab 2026 mit jährlich 45.000 US-Dollar unterstützt. Zuvor lagen die Fördergelder bei 39.000$ – das entspricht demnach einer Steigerung von 15 Prozent. Auch wenn die konkreten Fördergelder für die höchsten nationalen Kaderaktiven langezeit nicht öffentlich waren, ist bekannt, dass es seit deren Einführung im Jahr 2010 keine Erhöhung gab.

Den entsprechenden Kaderstatus haben aktuell die Top 30 Schwimmerinnen und Schwimmer des Landes inne. Durch die angekündigte Erhöhung der Fördergelder stehen den Aktiven monatlich fortan umgerechnet 3,750 US-Dollar zur Verfügung. Was nach einer stolzen Summe – gerade im internationalen Vergleich klingt – liegt dennoch deutlich unter dem amerikanischen Durchschnittseinkommen. Argumentiert wird hier, dass im Schwimmsport durch Wettkämpfe wie der Weltcup-Serie, weiteren Preisgelder und Sponsorenverträgen zusätzliche Verdienstmöglichkeiten bestehen.

12-Jähriger verunglückt bei Nachwuchswettkampf

Anfang Dezember erschütterte ein tragischer Unfall den ägyptischen Schwimmsport. Bei den Nationalen Meisterschaften in der Altersklasse 12 und jünger verunglückte ein 12-jähriges Nachwuchstalent tödlich.

Youssef Mohamed ging am 3.Dezember bei den nationalen Titelkämpfen in Kairo über die 50m Rücken an den Start, verlor während des Rennens aus unbekannten Gründen das Bewusstsein und sank auf den Beckenboden. Lokalen Angaben zufolge, blieb der Verunglückte über drei Minuten lang unter Wasser, bis sein Verschwinden auffiel. Erst ein im nächsten Lauf gestarteter Schwimmer entdeckte ihn. Youssef Mohamed wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo jegliche Wiederbelebungsmaßnahmen jedoch ohne Erfolg blieben.

Es wird berichtet, dass zahlreiche geltenden Sicherheitsregeln bei dem Wettkampf in Kairo nicht eingehalten wurden, die den Todesfall womöglich hätten verhindern können. Als das Unglück passierte, waren weder die Rettungsschwimmer noch die Zeitnehmer auf ihren Positionen. Auch der vorgeschriebene Defibrillator war nicht in der Nähe des Wettkampfbeckens. Das ägyptische Ministerium für Jugend und Sport hat die Aufarbeitung des Falls eingeleitet.

Auch die ägyptische Topschwimmerin Farida Osman, dreifache Medaillengewinnerin bei Weltmeisterschaften, zeigte sich bestürzt: "Ich rede schon lange von den Veränderungen und Entwicklungen, die es im ägyptischen Schwimmsport geben muss. An den Punkt zu gelangen, wo ein zwölfjähriger Junge bei nationalen Meisterschaften stirbt, überschreitet eine Grenze. Das muss aufhören.".

Das Unglück in Ägypten zeigt, wie unabdingbar das Einhalten von Sicherheitsbestimmungen bei Schwimmwettkämpfen ist.

Gelungener Rekordversuch: SG Essen glänzt mit vier nationalen Staffelrekorden

Es waren Deutsche Rekorde mit Ansage: Bei einem angemeldeten Rekordversuch begeisterte die SG Essen am gestrigen Tag mit gleich vier neuen Bestmarken für Vereinsstaffeln.

Im Rahmen des Stutenkerlschwimmen vom Polizei-Schwimmverein Essen schickte die SG Essen vier Staffeln an den Start, die jeweils in einem Rennen alleine gegen die Uhr auf erfolgreiche Rekordjagd gingen. Den Anfang machte die 4x200m Rückenstaffel der Herren. In 7:47,43 Minuten blieben Finn Hammer, Philipp Peschke, Silas Büssing und Cedric Büssing knappe acht Sekunden unter der bisherigen Rekordmarke.

Hammer, Peschke und Cedric Büssing waren noch an zwei weiteren Rekorden beteiligt, die innerhalb des selben Rennens aufgestellt wurden. Denn nicht nur die 10x100m Freistilstaffel der Herren mit Moritz Schaller, Philipp Peschke, Cedric Büssing, Finn Hammer, Simon Reinke, Emre Demirdas, Lukas Brockhaus, Max Honstein, Hamza Ameziane und Paul Brinker trug sich in 8:21,08 Minuten eindrucksvoll in die Rekordbücher ein. Gleiches gelang auch den vier Startschwimmern mit ihrer Angangszeit von 3:14,02 Minuten über die 4x100m Freistil.

Auch die Essener Damen freuten sich über die 4x100m Freistil über einen gelungenen Rekordversuch. In 3:41,00 Minuten verbesserten Lina Kröger, Cleo Hentschke, Julianna Bocska und Nina Jazy den alten Rekord um gute drei Sekunden.

Nach den zwei zweiten Plätzen in der 1. DMS-Bundesliga am vergangenen Wochenende feierte die SG Essen mit den vier neuen deutschen Rekorden wahrlich einen gelungenen Saisonabschluss!

Bild: SG Essen